| ジャンル | : | DVD / オムニバス |

|---|---|---|

| シチュエーション | : | クロースアップ パーラー |

| 現象 | : | 変化 交換 消失 貫通 出現 移動 復元 ギャンブル カード当て ジョーク 整頓 リバース フラリッシュ |

| メーカー名 | : | Essential Magic Collection |

| シリーズ | : | 日本語字幕付きDVD |

| マジシャン名 | : |

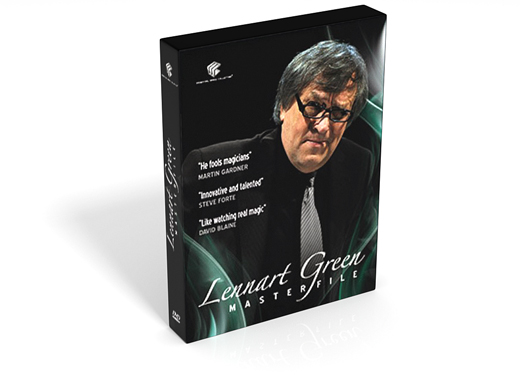

レナート・グリーン |

| 価格 | : | ¥ 28,000 |

| 難易度 | : | |

| 動画 | : |

|

| メモ | : | |

| 紹介ツール | : |

|

マジシャンをも騙す男、レナート・グリーン。世界大会FISMのコンテストでは、あまりの不思議さにトリックデックを使っていると審査員に思われ入賞を逃したほどです。

そのルーティンの一部も公開した「グリーン・マジック」シリーズは非常にオリジナリティが高く、多くのマジシャンに影響を与えました。

あれから7年。彼の最新作が遂に登場しました。嬉しいことに、日本語字幕付きです。

今作では、世界中を沸かせてきた「プロフェッショナル・アクト」が余すところ無く解説されています。今まで秘密にされてきたあの「ブラインドフォールドアクト」もここで初めて公開されています。彼の独創的なテクニック、そして緻密なルーティン構成には脱帽することでしょう。その他にも、ユーモラスで不思議なセルフワーキングトリックや、彼には珍しい日用品のトリックやコインマジックなども多数解説されています。

「グリーン・マジック」シリーズとテクニックやトリックが多少かぶっています。しかし、今作では、複数のアングルから撮られた映像で非常に分かりやすく解説されています。あの「トップ・ショット」、「アングル・セパレーション」等も着実に身に付けることができるでしょう。

また、トリックだけでなく、インタビューが2時間以上も収録されいます。彼の幼少時代やマジックに対する考え、FISMコンテストでの出来事も語られており、非常に興味深い内容です。

DVD4枚組。収録時間は、なんと約7時間半もあります。レナート・グリーンの世界を存分にお楽しみください。

私が尊敬する偉大なマジシャンの中でも、レナート・グリーンほど観客に本物の魔法を見ているかのような気にさせてくれる人間はいない

デビッド・ブレイン

レナート・グリーンはこの地球上で最もクールで、革新的で、才能をもった人間の一人だ

スティーブ・フォート

- Broken Wrist

- 自分の手首をひねると、まるで骨が折れたような大きな音がします。掴みにグッドです。

- Broken Wine Glass

- ワイングラスの底部をフォークで叩くと取れてしまいますが、すぐに元通りになります。

- Beer Glass

- 空のグラスをナプキンで一瞬覆います。すると、グラスにはビールが入っています。

- ACAAN

- 観客が好きに選んだカードが、好きに選んだ枚数目から出てきます。カードが分裂しているように見えるオプティカル・ディールも面白い。

- Laser

- レナート・グリーンの代名詞、スナップ・ディールを使った手順です。レーザーポインターの光の上にカードを置くと、次々と消えていきます。

- Blindfold & Chosen Suit

- マジシャンはガムテープとアルミホイルで厳重に目隠しをし、デックをぐちゃぐちゃに混ぜます。その状態で、マジシャンは1~Kまで順番に取り出すのです。

- Card in Shoe

- 観客のカードがマジシャンの靴の中から出てきます。

FISMをはじめ、世界中で演じてきたあのアクトが全て解説。

- Angle Seperation

- 左手に持っているデックを1枚ずつ右手に渡す際、カードを赤と黒で分けます。

- C-Separation

- 上記とカードの持ち方が違います。手の形に不自然さはありますが、早いす。

- Drop Separation 1

- カードを受け取る位置を上下2カ所に作ります。カードを左手から右手におくりながら、特定のカードのみ下に落とします。こうすることで、スピードがアップしています。ただし、持ち方が不自然です。

- Drop Separation 2

- 上記のテーブルを使うバージョン。カードを左手から右手におくり、特定のカードだけテーブルに落としていきます。落としているカードが観客に見えないように右手でカバーします。

- V-Separation

- 左手に持っているカードを右手におくっていきます。右手はビドル・グリップより深い位置でカードを受け取ります。特定のカードのみ奥(右手小指側)に送り、カードを素早く分けます。上記に比べ、手の形が自然です。

- Slop Separation

- レナート・グリーンのオリジナルではありませんが、古くからある使えるフォールス・シャッフルです。カードを2つ山に分け、リフルシャッフルをします。それから、表裏ぐちゃぐちゃに混ぜますが、一瞬で全てのカードが裏向きになります。カードの表を見ると、全てのスートが1からKの順に並んでいます。

- Rosetta Shuffles

- デックを2つに分けます。カードは裏向きのままで方向だけを不揃いにするため、それぞれの山をねじります。この状態で2つの山を押し込むシャッフル。

- True Rosettta

- フォールス・シャッフルではありませんが、大きな塊で混ざるため、後でソートがしやすいメリットがあります。

- False Rosetta

- ロゼッタ・シャッフルを使ったフォールス・シャッフル。ザロー・シャッフルと同様の原理で、しっかりと混ざっているように見えます。

- Free Hand Rosetta

- トップから数枚のパケットを取り、デックの中程に入れます。これを数回繰り返しても、元の順番のままです。

- Golden Nugget

- ストリップアウトを行うフォールス・リフル・シャッフル。2つの山を前後で混ぜる、あまり一般的ではないリフル・シャッフルを使います。それから何度かカットすれば、元の順番です。

- Green Shuffle

- レナート・グリーンの十八番、リバース・リフル・シャッフル。ポール・ウィルソンがグリーン・シャッフルと名付けました。リフル・シャッフルをしたのに混ざっていません。連続で何回でも出来ます。彼のオリジナルかと思いきや、1940年頃にジュリー・アンドラスが同様のシャッフルを発表しています。

- Angel Shuffle

- ストリップアウトを行うフォールス・リフル・シャッフル。通常のリフル・シャッフルをするので、「Golden Nugget」より自然です。

- Glide Shuffle

- テーブル・リフル・シャッフルし、カードを揃える時に、一方の山をもう片方の山の下にごっそり入れる方法。

- Table Mixture

- これは簡単で非常に巧妙。システムやスタックを組んでいるデックで有効な混ぜ方です。カードをスプレッドします。適当な位置から数枚ずつ表向きにし、表向きと裏向きの束をいくつか作ります。その束を適当に集めます。この状態でも、元の順番になっています。

- Z Cuts

- デックを3つに分けて行うフラリッシュ。Zのような形になるフォールス・カットです。

- Elegant Cut

- シャーリア・カットを使ったフォールス・カット。それほど使い勝手が良くないので、本人はジョークで使っています。

- Rapid Cuts

- ヒンズー・シャッフルとシャーリア・カットを合わせたものです。

- Crab Cuts

- デックを6つのパケットに分け、バラバラに重ねていくカットです。

- Pinch Cut

- デックをワンカットしますが、順番はそのままです。

- Russian Cut 1

- レナート・グリーンがロシア人に引っ掛けられたカット。手首を返した状態で、上の山と下の山を入れ替えますが、実際は元のままです。

- Russian Cut 2

- 上記のバリエーションで、カットした山をテーブルに置きます。

- Steal Cut

- デックを普通にワンカットしテーブルに置いたようにしか見えないフォールス・カット。技法名通り、スチールを使います。

- Side Steals

- ボトムカードをスチールし、ラテラルパームします。フォースや、観客が言った好きな数字の枚数目から選ばれたカードがでるトリックも解説。

- All Around Square Up

- 観客のカードをインジョグします。デックを綺麗に揃えるため上下を入れ替えますが、インジョグが保たれています。

- Lateral Palm Steal

- ラテラルパームを使って、デックの真ん中に戻したカードをスチールします。

- Steal and Lap

- スチールしたカードをラッピングし、それを取り出す方法。

- Multiplying Cards

- テーブルに置いた1枚のカードが一瞬で十数枚に増えます。レナート・グリーンはマジックより、ジョークでたまに使っています。

- Samurai Move

- デックの中程から観客のカードが飛び出てきます。ギミックカードの使い方が賢い。その他に、ラテラル・パームを使ったフォースなども紹介。

- DB Flipover Move

- 1枚のカードをデックに向かって投げます。すると、そのカードは消え、デックの中程から表向きで現れます。観客に好きな数字を入ってもらい、その枚数目から観客のカードが表向きで現れるというトリックも出来ます。

- Card Force

- レナート・グリーンが良く使う、目隠しをした状態でも出来るフォース。

- Topshot Switch

- トップショットを使い、テーブルに置いてあるカードを別のカードにすり替えます。

- Topshot Transpo

- 観客に赤いデックからカードを1枚選んでもらいます。テーブルに置いてある青いデックをカットすると、その間から観客のカードが表向きで現れます。

カットやシャッフルなどカードのコントロールについて。

- Stolen Cards

- レインボーカードで行うジェミニ・ツインズ。2つのペアが出来るだけでなく、さらにクライマックスがあります。

- Stonehenge

- カードをストーンヘンジの石に見立てた不思議なセルフワーキングマジックです。マジシャンが観客の選んだカードをあてるのではなく、ストーンヘンジの真ん中にあるカードがデックの何枚目にあるか教えてくれます。デックは観客がシャッフルしたもので、マジシャンは後ろを向いていたので何のカードか当然分かりません。

- Two Dragons

- 観客にカードを混ぜてもらいます。それから、マジシャンは人の心に宿っている赤い竜(嫉妬の象徴)と黒い竜(悪の象徴)の話をしながらカードを並べていきます。まず、東西南北を現すように4箇所にカードを2枚ずつおきます。そこに4枚ずつカードを置きます。2枚ずつのカードは全て赤と黒のペアで、4枚のカードは全てマークが1枚ずつ入っています。観客にデックから13枚のカードを取り出してもらい、そのカードを見ます。すると、1からKまで1枚ずつあります。残りのデックをみると、こちらも1からKが1枚ずつあります。しかも、先ほどの13枚とすべて色違いです。

- Index Red & Black

- 「Out of this world」のバリエーション2つ。デックを混ぜ、テーブルにスプレッドします。観客とマジシャンは交互にデックの端から1枚のカードを取り、表をみないで次の動作を行います。観客は黒いカードだと感じたら、自分の前に置きます。違 うと感じたら別の場所によけます。マジシャンは観客と反対に、赤いカードだと感じたら自分の前に置き、違う場合は別の場所によけます。両者が色違いだと思った山を見ると、カードはばらばらです。そして、マジシャンの目の前の山を見ると、全て赤いカードで、観客の前にある山は全て黒いカードです。見事直感が当たったというわけです。

- Rain Man

- トプシー・ダーヴィー・デックのバリエーション。観客にカードをシャッフルしてもらったら、カードの表裏をばらばら混ぜます。マジシャンは予言を1つずつ開き、表向きが何枚や黒いカードが何枚といったカードの状態を見事当てていきます。しかし、最後は失敗したかと思いきや・・・、

- The Terrorist

- 観客の選んだカードをテロリストに見立て、探偵や占い師が捕まえるというストーリーが良い。セルフワーキングにつきものの単調な作業も意味のあるものに変わりました。

- Something Happened

- 観客に今まで行った場所の中で一番のお気に入りを心に思ってもらいます。マジシャンは予言を1枚取り出し、テーブルの見える所に裏向きで置きます。観客にその場所のスペル分だけカードをテーブルに置いてもらいます。マジシャンは残りのデッ クを並べ、カードで道を作ります。観客がテーブルに置いたカードの枚数を聞きます。マジシャンはテーブルに並べたカードからその枚数目を取り出します。そのカードと予言のカードが見事一致しているのです。

レナート・グリーンのお気に入りセルフ・ワーキング・トリックを紹介。

- Three Shell Game

- 3シェルゲームです。シェルに名前を付け、ストーリー仕立てにした演出が良い。

- Peking Duck

- 1枚のタオルを丸めて広げると、北京ダックの形になります。中国でレクチャーをした際、これが一番うけたそうです。

- Coins Thru Table

- スライディーニの「コイン・スルー・テーブル」のレナート版。まずコイン1枚でコイン・スルー・テーブルを行い、それから1枚ずつ増やし、最後は6枚で行います。

- Glass Thru Table

- コインに注目させといて新聞紙にくるんだグラスが消えるという有名なマジックです。

- Paper to Money

- 小さく破った新聞紙が一瞬で紙幣に替わります。

- Patrick Aces

- 観客にデックを4つに分けてもらいます。それぞれの山のトップを見ると、なんと全てAです。これは友人のパトリックが考案したものです。

- Recycled Poker

- マジシャンと4人の観客でポーカーをします。何度やっても、マジシャンが勝ちます。

- Poker Plus

- デックをよく混ぜ、1枚ずつカードをテーブルに配っていきます。観客に好きな所で5回ストップと言ってもらい、そのカードを抜き出します。なんと、その5枚はロイヤル・ストレート・フラッシュなのです。

- Origami

- 観客から借りたお札を適当に折っていくと、綺麗なYシャツの形になります。

- Figure

- 2枚の紙を丸め、つまようじで形を整えると、小さな人の形になります。

カード以外にも3シェルゲームやコイントリック、お札トリックなどを紹介。

-

ストールン・カード

驚きのクライマックスがあるセルフワーキング

-

グリーン・マジック 日本語字幕版【ご予約受付中】

マジシャンを狂わせるテクニック

内容が良すぎます。技法が詰め込まれており、全ての動作に意味があることがわかりました。買って損することは無いでしょう。このDVDに収められている内容をマスターすれば、一流のマジシャンになれるでしょう。それぐらい素晴らしい内容でした。オススメです

テクニックの考えがとにかくすごい‼︎普通じゃ思いつかないようなテクニックがたくさんあります、手順自体はやっぱりレナートグリーンがやるからこそ面白いんだと思いますが、でもその手順の中のテクニックは使えるものばかりです。

買って良かったです。10年程前にTVで(日テレのスーパーテレビをご覧になった方は多いと思います)トップショットを見て,レーザーディールを見て,テープとアルミホイルで目隠ししてAからKまで探すパフォーマンスを見て,こんなことできる人なんているのか!!と思いましたが・・・

できるんですね。意外と・・・簡単に・・・。

できるんです。でもレナート・グリーンがやらないと面白くないです。DVDを見て,解説を見たら出来るようになりますけど,氏のコピー止まりでしょうかね。

カードでのパフォーマンスがメインの印象ですが,コインやその他のマジックも楽しかったですから,お勧めします。

それとインタビューがEMCのDVDにはあるので,いいですね。人柄や生い立ちが垣間見れるのは興味深いです。

このDVDは...

カーディシャンやレナートグリーンが好きなマジシャン

には、最高としかいえないでしょう。

この独創的なアイディアは、実演で何度見ても

種の検討もつきませんでした。

そこで、解説。 「あ~っ!なるほどっ!」

思わず声が出るほど....

しかも、「グリーンマジック」が6巻まで販売されますが

それを、凝縮したものですし、

「グリーンマジック」では解説されなかった、

目隠しでA~Kまで探し出す方法が解説されてました。

しかも、フォールスシャフルも非常に実用的です。

買って損することはまずないでしょう。